一个月访问谈及土壤健康以及月球火星的一些研究方向,还有做研究与生活的一些态度,当我坐在海边,看着日落,风中的海鸟,一时觉得能够做自己想做的事,以及好好生活,才是重要的,其他一些争来抢去的(都不知道在干什么),实在是让人厌倦啊。

也想在生活和工作中划出一条清晰的界限,下班后邮件和teams就不回了,手机上WhatsApp也不用来工作,非要用来工作,那就不加你好友了。。。

这样好吗?

建一个网站最好的时间是十六年前,其次是大大大大前年

一个月访问谈及土壤健康以及月球火星的一些研究方向,还有做研究与生活的一些态度,当我坐在海边,看着日落,风中的海鸟,一时觉得能够做自己想做的事,以及好好生活,才是重要的,其他一些争来抢去的(都不知道在干什么),实在是让人厌倦啊。

也想在生活和工作中划出一条清晰的界限,下班后邮件和teams就不回了,手机上WhatsApp也不用来工作,非要用来工作,那就不加你好友了。。。

这样好吗?

现在AI审稿能做到这种程度了吗?不太像啊!

This submission provides an insightful examination of the advancements in the field of electrokinetic geosynthetics (EKG), with a detailed focus on the development of new conductive materials, their application in geotechnical engineering, and a novel constitutive model based on energy level gradients. The manuscript underlines the interdisciplinary nature of modern geosynthetics and the potential for future research in enhancing large-scale applications.

The primary objectives of this work are to present recent developments in electrokinetic geosynthetics, demonstrate the practical applications of these materials in large-scale electro-osmotic dewatering and consolidation, and validate a new numerical modelling approach based on energy level gradients. The work is positioned within the broader context of renewed interest in electro-osmosis and its potential applications in geotechnical and geoenvironmental engineering. Assumptions implicit in this study include the assertion that advancements in material science and power management can significantly optimize electrokinetic applications in soil improvement.

Including a clear literature review helps reviewers quickly see what’s new and why it matters, which can speed up the review and improve acceptance chances. The following references were selected because they relate closely to the topics and ideas in your submission. They may provide helpful context, illustrate similar methods, or point to recent developments that can strengthen how your work is positioned within the existing literature.

Zhuang, Yan-Feng. “Large Scale Soft Ground Consolidation Using Electrokinetic Geosynthetics.” Geotextiles and Geomembranes, Elsevier BV, 2021, doi:10.1016/j.geotexmem.2020.12.006.

↓↓↓Read more子夜吴歌.秋歌

李白

长安一片月,万户捣衣声。

秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征。

下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是()

A. 第一、二句写长安城中一片皎洁的月光,千家万户传来了一阵阵捣衣的声音。

B. 第三、四句写瑟瑟秋风不停地吹拂着,却吹不散戍边战士对家乡亲人的思念。

C. 第五、六写什么时候才能够平定边疆胡虏的入侵,丈夫得以结束战争归家。

D. 全诗把皎洁月色、万户捣衣之景与怀远之思、罢征之冀相结合,意境感人至深。

答案是说B说反了,应该是家人对边关战士的思念,看起来答案是可以接受的,然而,对于语文来说,最好不要出这种题目,对于一个作品的理解无法这么统一,而且这个理解也不是最好的理解。

诗词作品的场景,像电影的镜头一样是可以跳跃的,虽然头两句是家乡亲人的视角,但是转场到边关战士的思念,二者对照更像电影中一个优秀的表达。最后一句,良人罢远征,也不是说结束这场战争,然后边关战士可以回家,而更希望说没有战争,以后再也不需要把(更多的)“良人”送往边关。那么看起来这道题就该选C了。

所以,这种题目,如果要有一个看起来正确,却又不那么有想象力的答案,那么将严重限制了孩子们对与作品艺术性的理解。

这是一道不那么妥当的题目。

教与学本是个你情我愿的事情,怎么在各个层面上都有了越来越对抗的趋势。

我就没看到哪个买了电影票看电影故意迟到早退缺席的,或者在电影院全程刷手机睡觉的,那除非你买错票了,电影太无聊了,你买票不就为了看场电影吗?那为什么购买了教育服务的人不去上课?

1.他购买的到底是教育服务还是文凭?这恐怕不是哪个高校能单独解答的问题

2.高校教的那些东东到底有没用?这是每个高校都可以自己解答的

3.有用的东东,老师有没有好好教,这是每个老师要解答的。

其他的,考勤,各种限制考核。。。好吧,愿意做就做做也行吧,希望不要变成教育侧认为学生都不爱来上课,学习侧认为上课的唯一意义在考勤。。。

“你还是把我删了吧”

这首网络歌曲居然有郁可唯和金志文版本,

可见 有多少人有这种奇怪又合理的要求 。

还是比较喜欢金志文版本,伤心的事只能认真一半,不要真的在伤心。

需要删掉才能断联,删不删都无所适从——

其实想离开的那个,根本不在乎你删不删,

想删或被删的那个,往往就是走不了的那个;

然而, 这又是可以单方面结束的事情——一个人退出,就意味着结束。

“你电话号码?”

“第一次加你微信时就告诉你了”

“。。。我找不着了”

“你看看!要不你往前翻翻聊天记录?”

“前面的我已经删了。。。快点!快点告诉我你的号码!不然我们就不会再联系上了。。。”

我才意识到,他是要把我删了。。。

好吧。。。当你有我电话时,你并不需要我的电话;

当你找我要电话时,是为了把我删了

。。。

多么合理啊

最近好经常听到这首歌,听错两句歌词,于是就变成了另外一种样子:

回首多少甜蜜几番哀愁起起落落 / 始终不会与你共度此生

这句,“不悔”听成了“不会”,一个坚定、一个惋惜,好像也行吧

你和我也然笑泪满唇 / 感叹年华竟是一无余剩

这句本来就比较拗口,不看歌词是听不出唱的啥,但是我听的是“年华浸湿一幕余生”

我想还有这种修辞啊,用一生的年华浸染余生的一幕?这里还倒装了一下?也许是携手或孤单的斜阳下的身影?

山谷中已有点点灯火。。。终于写到了这里。。。

实际上都是我想多了,但是这已经变成了另一首歌,以符合我所写的心境。我能听成如此,也是因为当时心境如此吧?

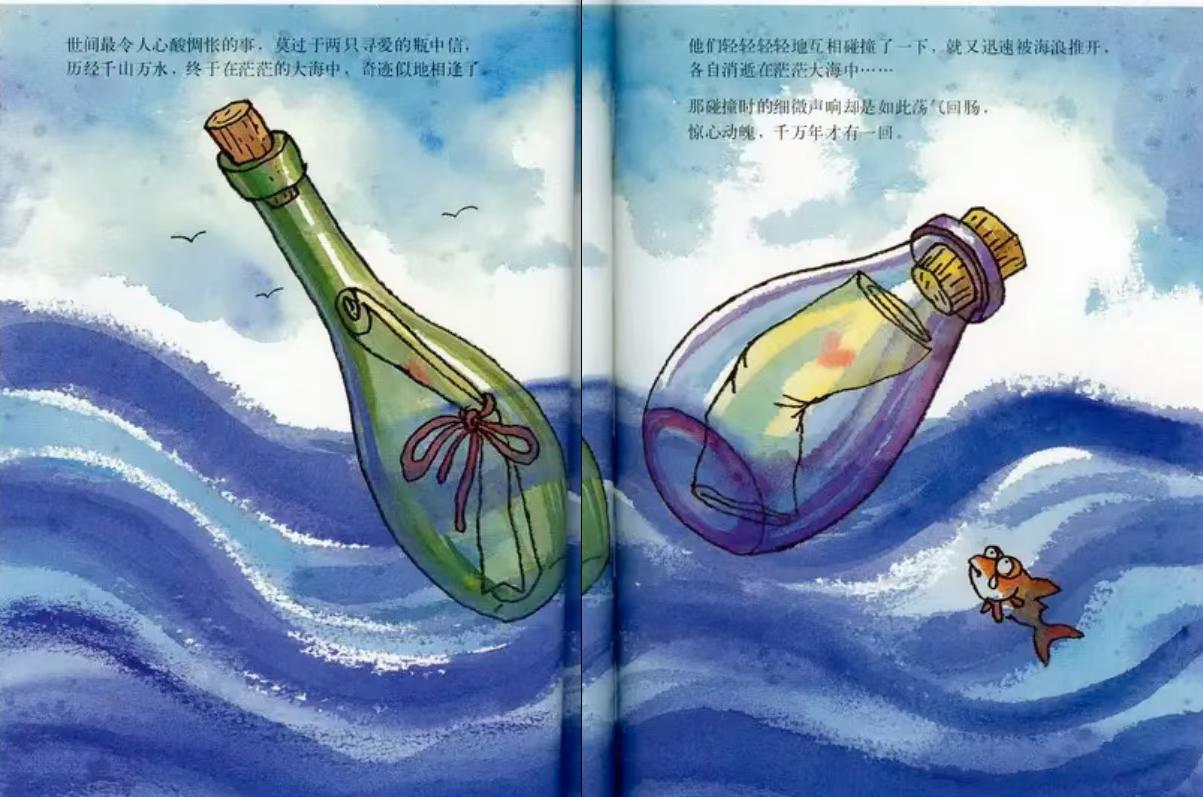

上部结于几米-漂流瓶

“世间最令人心酸惆怅的事,

莫过于两只寻爱的瓶中信,

历经千山万水,

终于在茫茫的大海中,

奇迹似的相逢了。

他们轻轻轻轻地互相碰撞了一下,

就又迅速被海浪推开, 各自消逝在茫茫大海中……”

——几米,《你们我们他们》

下部写到看日落,想起以前看过的段落,我只记得是刘慈欣模仿了一个名篇,但是无论是刘慈欣的作品还是他模仿的作品我都记不清原文也记不清书名,我只记得句式就是我曾见过无数次的什么。。。

然后我就开始搜索,终于找到——这样也能找到,一来说明我科幻作品确实看了不少,二来说明如果熟悉搜索,很多东西最后都能找到。刘慈欣模仿名篇的时候还不少——就像歌手出道及成名后,也都可能模仿其他歌手。刘慈欣这个模仿的是银翼杀手(1982)(影片根据1968年的小说《仿生人会梦见电子羊吗?》改编,出自赛博朋克先驱的菲利普·迪克(PKD)之手;然后2017年拍摄了银翼杀手2049)

因为留学生要做试验,就又去了实验室;本来组内聚餐都搞了、放假了。

想起在国外的时候,这些留学生和我们在国外是一样的,他们过年的时候我们不也可能还在实验室吗,因为圣诞不是我们的年,现在我们的春节也不是他们的年,他们已经过完年上班了,那么开始工作不是自然而然的想法吗?

这个留学生申请了一个奖学金,找我写导师推荐信的时候,我还觉得就国内目前这样卷来卷去的,留学生有没有机会哦,但是愿意争取,那我也是支持的。然后聚餐到时候,她就说申请上了,看来还是要积极争取啊。

现在中国所做的,很像二十年前美国所做的,提供奖学金给世界各地,培养之后,也许他们回国,也许他们留下,不管怎么样,都输出了自己的文化。我记得有人跟我说,我现在能够做这么多,因为我有二三十个来自世界各地的学生,毕业之后他们也就分布在世界各地(很多是回到自己国家),带着从我这学习的技术,然后保持着和我的联系。

若有机会,我也要这样做。

当大家来自不同的地方的时候,语言的选择会是个问题。一般情况下,首选的语言是英语,虽然我们有时候觉得凭什么要使用英语呢?这其实只是因为英语最方便——大家都会点儿;形成这种局面的原因是:总会有一种语言是比较通用的,而目前而言,最前沿的进展都是英文发表的,那么自然就成为大家交流的首选。

而留学生在中国的时候,情况会不太一样。一起吃饭的时候,我很想照顾到留学生,让她不要感觉到整个饭局上是个局外人,然而,我很难将语言改成英语,那样所有人的交流可能都变得不顺畅起来,我只能时不时地去和留学生讲几句话,让她参加进来。

而这种情况如果在国外,比如说,餐桌上有中国人、德国人、法国人,哪怕没有英国人,大家还是大概率切换成英语了。组会的时候,刚开始两个是法国人,他们在那说法语,我到的时候,就切换成英语了(当然,没有切换成汉语,我倒希望有这么一天,当所有最先进的技术都来自中国的时候)。

偶有例外,那是一个家庭聚餐,一开始嘛大家跟我客气客气,说了会儿英语,可是除了我之外,都是德国人,于是慢慢就都变成德语了,直到我开始打瞌睡🤣 又客气地切换成了英语。。。

语言问题挺有趣,从小就有很多方言,会其中两种,当时是觉得不同区域的方言差别有点大的,在场的人如果说这个两种不同语言,我就自动在两种语言中切来切去。

然后到了大学,老乡之间呢大家各说各的方言,慢慢地我居然觉得都能听懂了,觉得差别就不大了。。。

那些源自同一个语系的,比如拉丁,是不是只要花点功夫,也会觉得差别就没那么大了呢,一个个都是远房老乡?

新华社1月19日消息,近日,中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

这套教材八几年就出版了,到了快21世纪,还是这套教材,教材中的课文到现在都还能背几句;而现在的教材变来变去的,教育有更好吗?

最主要的问题在于教育资源不足:初中到高中要刷掉一半,然后大学,985高校一共30几个(39?)

在这个前提下,怎么改都不会有实质性改变,换种方式继续卷。

聊天时:刷题是个基本学习模式,学了什么几乎全忘了 ;这样子是为了能够进入下一阶段学习,不得不选择的模式——不这么做,就无法获得下一阶段的好的教学资源;对于语言类的学习也就罢了,数理类的可能问题更大一些。

前段时间,已经讲授了二进制运算、不定方程求解;我一贯重视数学,我甚至觉得先学几年数学专业,然后再转其他什么专业都容易些,数学是科学的语言啊。

但是问题在于,我看到很多题目,其实是繁而不难,拿一个题目,讨论N种情况,题目可能也算出得很好(当然也很难),但是这样的题目在数学这个领域并没有往前走,其价值最多在于“智力体操”。我其实也不知道这样的训练要做多少为好,但是,我知道不这么做,就无法获得下一阶段的教学资源——所以,这是无可奈何的事情。

之前我们院的转了一个视频,大概是杨振宁回答是否该建粒子加速器/对撞机的问题,转发的意思可能是杨振宁敢于率真地表达看法。可是我看到回答的最后,就想到别的地方去了。

关于高能物理,在我们读书那会儿还是引起了很大的兴趣,虽然最终也没有选择理论物理做为方向,可是数学、物理我一直认为是推动人类文明/生存的根本。但是杨振宁说他很早就说过这个方向的狂欢结束了(原话是* is over,但是party这个词有歧义,除了表示狂欢聚会之外,还有另外一个意思,说人家over,不太合适,还是用中文准确表达意思为好),再在这方向投入是没有前途的,听到这里我还只是觉得,他自己做高能物理嘛,肯定对这个方向有了一些厌倦(很多专业,做久了,你都觉得这个方向一眼看得到头,虽然最后往往也不是如此,例如——曾经物理学大厦的两朵乌云、数学三次基础危机)。

后来,杨说,他有一个助听器。。。然后从这里开始,我就觉得,提问的这个学生是不是觉得好笑/哀愁,本来选择探索宇宙奥秘,现在杨振宁说你不如去研究助听器(当然,他指的是声学),也许还能赚点钱呢😂

科学中的这些细枝末节是否值得投入,其实也可以做,苹果的airpod就在这上面做了好多工作,然后一个耳机可以卖几千块,助听器大概也能这么做,科学问题,要去凝练也总是有的,然而,如果有机会探索宇宙中更为基本的理论,我就不愿意在小时候就选择这种细枝末节的方向,现在依然如此——这种方向总得有人做,但我不爱做。

实际上一个领域的研究,在这个时代,总体而言都分为理论突破和技术突破两个方向,技术突破包含了大大小小各个领域的协调合作——我花了十几年来区分,实验室能做出来的,离能用还有很远的距离,而为了能用,你该做的事情有多庞杂琐碎,这里很多都不是科学问题,而是其他的。而这些“其他”,对于一些人,恰恰是他们擅长和感兴趣的,但我,只会觉得繁杂,为了进展又不得不去做。

这篇关于细节的文章,好久前就想写,

↓↓↓Read more