现在AI审稿能做到这种程度了吗?不太像啊!

This submission provides an insightful examination of the advancements in the field of electrokinetic geosynthetics (EKG), with a detailed focus on the development of new conductive materials, their application in geotechnical engineering, and a novel constitutive model based on energy level gradients. The manuscript underlines the interdisciplinary nature of modern geosynthetics and the potential for future research in enhancing large-scale applications.

Overview

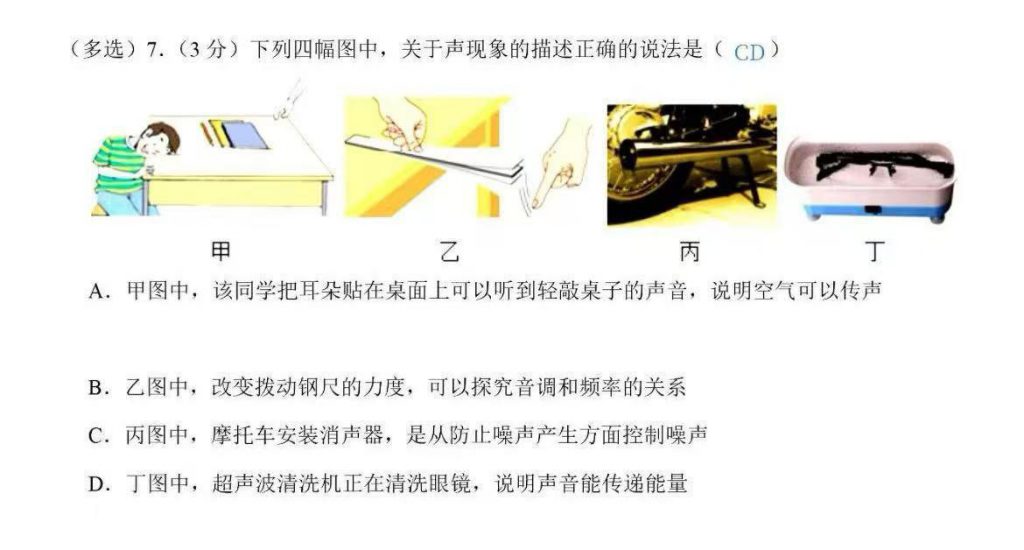

The primary objectives of this work are to present recent developments in electrokinetic geosynthetics, demonstrate the practical applications of these materials in large-scale electro-osmotic dewatering and consolidation, and validate a new numerical modelling approach based on energy level gradients. The work is positioned within the broader context of renewed interest in electro-osmosis and its potential applications in geotechnical and geoenvironmental engineering. Assumptions implicit in this study include the assertion that advancements in material science and power management can significantly optimize electrokinetic applications in soil improvement.

Relevant References

Including a clear literature review helps reviewers quickly see what’s new and why it matters, which can speed up the review and improve acceptance chances. The following references were selected because they relate closely to the topics and ideas in your submission. They may provide helpful context, illustrate similar methods, or point to recent developments that can strengthen how your work is positioned within the existing literature.

Zhuang, Yan-Feng. “Large Scale Soft Ground Consolidation Using Electrokinetic Geosynthetics.” Geotextiles and Geomembranes, Elsevier BV, 2021, doi:10.1016/j.geotexmem.2020.12.006.

↓↓↓Read more